今年以来,港股创新药板块持续上演“逆袭”行情。Wind数据显示,年内南向资金净流入医药生物行业超1200亿元,这一浪潮正推动资金流向更具确定性的优质标的。

智通财经APP观测到,中国抗体-B(03681)正是市场抢筹的核心标的之一:该公司股价自5月下旬开始启动,一路高歌猛进,更于7月31日盘中创下年内新高,区间内累计涨幅一度高达193.33%,成为港股创新药板块中的一抹亮色。这一表现的背后,是市场大资金对其“差异化创新+潜力品种”能力的共识性认可。

8月29日,中国抗体公布了其2025年中期业绩。期内,公司经营质量持续优化,受益于研发成本精准优化,亏损同比大幅收窄40.8%,充分凸显了公司“以临床价值为导向”的成本管控能力。同时,公司核心产品临床进展超预期,并持续巩固在自免疾病治疗领域的差异化竞争优势,为后续全球化布局奠定坚实基础。

在研管线有序推进,SM03聚焦高临床价值适应症

与上一轮创新药牛市受政策驱动不同,本轮港股创新药行情的核心驱动因素更看重企业本身,“硬核创新—全球化变现—业绩验证”成为判断创新药企“投资确定性”的关键逻辑。因此,拥有极具潜力研发管线的创新药企成为投资者聚焦的首要目标。

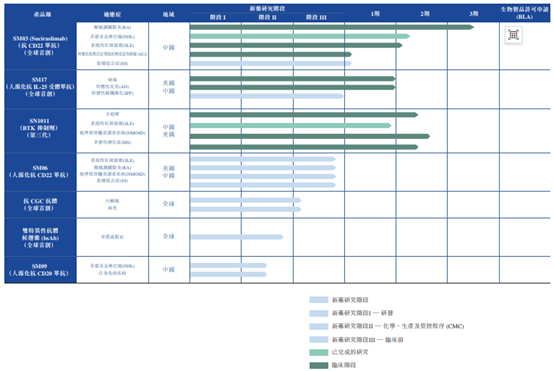

一直以来,中国抗体始终专注于自身免疫疾病赛道创新药的研发,以“全球首创”“同类最佳”为研发目标。迄今,公司已经建立一条以单抗为基础、可治疗多种免疫性疾病的生物制剂和新化学实体(NCE)的产品管线,核心产品与在研管线进展显著。

图源:中国抗体2025中期财报

值得关注的是,2025上半年内,公司的旗舰药物舒西利单抗(Suciraslimab,SM03)的研发再度取得突破式进展。

作为中国抗体的核心产品之一,舒西利单抗是一款全球首创靶向CD22的单抗药物。CD22是一种主要在B细胞上表达的唾液酸结合跨膜蛋白,在神经系统中(包括小胶质细胞)有显著表达,与MCI、阿尔茨海默氏症及其他自身免疫性疾病相关。期内,舒西利单抗凭借其独特的机制,实现了多适应症突破,展现出巨大的市场潜力。

近期,中国抗体在系统性红斑狼疮(SLE)治疗的体外研究中取得突破性临床前结果,舒西利单抗的新型作用机理在SLE治疗中展现了三项关键竞争优势,即“非耗竭性B细胞调制”、“双重机制与双向调节”及“器官保护”,不仅能显著降低抗双链DNA(anti-dsDNA)抗体水平,更在改善狼疮性肾炎(LN)蛋白尿及肾脏病理损伤方面表现出超越现有药物的优势。

据了解,SLE是一种慢性自身免疫性疾病,往往累及全身多系统、多脏器,且治疗后容易复发。目前,全球患者超过500万,中国患者规模约100万,其中约50%可能进展为狼疮性肾炎(LN),后者是导致患者终末期肾病和死亡的主要原因。

然而,现有的治疗方案或者无法改善肾脏损伤,或者对LN疗效有限,且长期使用存在感染风险。舒西利单抗在治疗SLE领域取得的这一突破,有望填补SLE治疗中“长期用药安全风险”与“无实际器官损伤保护性获益”的未满足需求,为全球患者提供疗效更佳更安全的全新治疗方案。

基于与国家药监局沟通及临床价值评估,公司策略性地撤回舒西利单抗用于RA的BLA申请,全速推进SLE

II期临床试验规划。值得一提的是,舒西利单抗此前治疗RA的III期数据已验证了其长期疗效和安全性。

除了系统红斑狼疮之外,舒西利单抗也在阿尔茨海默病(AD)治疗方面展现出良好的潜力。该药物能够通过靶向CD22调节小胶质细胞功能,促进β-淀粉样蛋白(Aβ)清除并发挥抗炎作用,有望成为全球首个兼具有效性与安全性的阿尔兹海默症免疫疗法,目前公司正推进该适应症的新药研究(IND)申请准备工作。

SM17领跑特应性皮炎治疗赛道,全球开发再提速

实际上,今年以来二级市场的高涨情绪与中国抗体在重磅产品SM17研发进程上的创新临床结果和成长预期密切有关。今年4月,中国抗体旗下核心产品SM17,一款全球首创靶向IL-25受体的人源化单抗,在针对中重度特应性皮炎(AD)患者的1b期研究阳性顶线结果大幅超越市场预期,展现出“同类最佳”潜力。

流行病学研究显示,全球AD患者数至少2.3亿人,我国AD患者群体庞大,超过7000万人,其中中重度AD占比约达28%。对比之下,美国预计AD成人患者数在1650万,中重度AD占比约占40%。庞大的患者群体意味着AD市场存在着巨大潜力,推动药企加速开发差异化疗法。

从作用机制来看,SM17不仅能够通过抑制IL-25结合ILC2及Th2上的受体(IL-17RB)后的一系列反应,从而抑制下游信号通路的IL-4、IL-5、IL-13以外,还可以直接通过抑制IL-25通路在角质细胞层面的自分泌循环,直接对非组胺依赖的皮肤瘙痒和皮肤炎症起到治疗效果,这种上游调控机制有望从源头遏制炎症级联反应,同时直接作用于批复角质层,与现有药物相比存在显著差异化。

临床数据显示,在针对中重度AD患者的1b期研究中,高剂量组91.7%患者实现瘙痒缓解(NRS-4标准),75%达到皮损恢复(EASI75标准),41.7%实现症状完全/近乎完全清除(IGA0/1标准);对比现有疗法,SM17止痒速度更快、皮损恢复效果更优,且安全性显著优于JAK抑制剂,成为首个同时满足“快速止痒、强效皮损恢复、高安全性”的AD治疗药物,这已经充分表明SM17有望成为AD适应症潜在首创及最佳疗法。

截至目前,关于SM17剂型转换的临床桥接研究已启动,并预计于2026年第一季度完成。同时,公司也在准备下一阶段的临床开发方案,为全球多中心临床试验及国际合作铺平道路,其哮喘、特发性肺纤维化(IPF)等适应症研发也在同步推进。

除核心产品SM03和SM17之外,公司管线布局不断趋于多元化。其中,抗-CGC抗体为公司内部开发的全球首创新人源化抗γc(共同γ链)抗体,通过调节免疫细胞的扩增、自身反应性及组织浸润,有望用于治疗斑秃、白癜风等多种自身免疫性疾病,预计于2026年提交治疗斑秃的IND申请。

双特异性抗体候选药物靶向RANKL(核因子kappa-B配体受体激活因子)和骨硬化蛋白,用于治疗骨质疏松症等骨相关适应症。该药物具有差异化的作用机制,内部体外及体内研究显示,其相较于市售抗体(如地诺单抗和罗莫珠单抗)展现出更佳的疗效,同样预计在2026年提交IND申请。

此外,中国抗体的在研管线内还包括SM06,即第二代抗CD22抗体,是舒西利单抗的人源化变体,具有相似的作用机制但可能更强的疗效和更长的半衰期。SN1011是第三代可逆共价BTK抑制剂,用于治疗SLE、天疱疮、多发性硬化症(MS)及视神经脊髓炎谱系疾病(NMOSD)。

把握政策与市场共振东风,核心产品创新价值亟待释放

2025年上半年,中国创新药行业的基本面改善并非仅限于企业自身的价值兑现,更深层次的驱动力还来自一系列政策暖风与“出海”大潮的共振。

具体而言,2025年上半年,相关部门对创新药的支持政策形成了一套系统的“组合拳”。《全面支持创新药高质量发展的若干措施》正式颁布,其中提到要在审评审批、临床试验用药、产能扩展等环节给予创新药全链条支持。这意味着创新药从研发、获批到市场化的每一个环节,都有了更明确的政策护航。

因而,公司近年顺应趋势构建五大核心研发平台(B细胞治疗、警戒素途径、选择性T细胞治疗、神经系统疾病、抗体框架重塑人源化),用于支撑创新靶点发现,并为现有产品提供技术支持,及为未来创新奠定了坚实基础。

基于强大的科研实力,截至2025年6月30日,公司在中美等地拥有多项授权专利,覆盖主要候选药物,并有多项PCT申请和待审批专利。完善的知识产权保护体系为公司未来的发展和国际合作提供了坚实保障。

在这样的背景下,公司将优先推进两大核心任务:一是将持续以创新为核心竞争力,推动既有药物管线的商业化以及新药物管线的研发。其中,舒西利单抗以及SM17在后续临床试验中有望进一步验证其同类最佳特性,为全球患者解决尚未满足的医疗需求。二则是加速抗-CGC抗体、双特异性抗体候选药物的IND准备,巩固自免领域管线优势。

与此同时,本土创新药的国际竞争力正在快速抬升。数据显示,2025年上半年,中国创新药授权“出海”总金额创新高,半年已揽下超600亿美元,创下历史新纪录。无论是中国创新药企业的大额license-out交易,还是在欧美市场的直接商业化突破,均印证了国际药企对中国早期创新药物认可度提升,从竞价与估值上来看“同类最佳”也更加获得认可。

由此来看,公司旗下核心在研产品有望借助这一东风,加速核心管线国际化授权与未来商业化落地。为此,中国抗体已经做好充足的准备。

在商业化落地方面,海口生产基地已顺利完成GMP核查,能够充分满足临床与商业化生产的相关需求,苏州生产基地的建设工程已于2024年底完工,预计在2025年底通过验收并取得房地产权证,可为其产品的商业化规模生产提供坚实保障。

另一方面,中国抗体还将以充裕的资金储备有力支撑研发工作:截至2025年6月底,公司可动用的资金总额达到人民币1.257亿元;加之2025年5月、8月进行的两次股份认购募资(分别募资约1.24亿港元、3.695亿港元,合计约4.93亿港元),公司的资金实力得到不断增强,为核心管线的临床推进、新靶点的研发以及未来商业化提供充足的资金保障。

站在当下时点,中国抗体已经展现出强劲的创新执行力与战略定力,在自免适应症领域的差异化布局,叠加全球化合作与生产能力建设,不仅填补了多项未满足临床需求,更为长期增长奠定坚实基础。随着核心管线进入关键临床阶段,公司有望在自免疾病治疗领域实现全球突破,为患者提供更优疗法的同时,其创新价值兑现路径,正在不断被市场看见。